La muerte de Arturo Cuenca fue tan brutal como su vida de los últimos años. Lo encontraron los vecinos, avisados por el olor del cuerpo descompuesto. Pero ya era difícil acercarse a él desde que llegó al exilio. Tenía broncas con casi todo el mundo, había perdido el rumbo y, tal vez, malgastado su genio, como le sucede a tantos que vienen a carenar a Miami.

La rabia que afecta a los desilusionados era su síntoma, un entendimiento atroz que solo aparece cuando se toma debida distancia de la dictadura. Con noventa millas de por medio, comprendemos por fin lo que nos ha sucedido: “destierro” es una palabra que debería estar vedada a quienes pueden abordar un avión y regresar a su tierra, a su público, a unas instituciones a prueba de vaivenes políticos.

Ni chilenos ni argentinos han conocido verdaderamente el destierro, solo los cubanos, de entre todos los pueblos latinoamericanos, saben lo que es pasar seis décadas a la deriva. Ni los más grandes entre los nuestros se salvaron: Cuenca, fundador del nuevo arte cubano, jamás volvió a poner un pie en La Habana.

El exilio de Arturo Cuenca ha sido el de Ernesto Lecuona, Lydia Cabrera, Antonio José Ponte, Rafael Rojas, Legna Rodríguez, Guillermo Rosales y Ana Mendieta. La rabia de Cuenca es la misma de quienes saben maquillarla, sacarla a pasear los domingos y taparle la boca en los congresos y las fiestecitas donde corre el aguardiente del olvido.

Lo conocí en la Academia de Arte de San Alejandro en 1971, cuando le llamaban, simplemente, “Rosadito”. No volví a verlo hasta que su rostro familiar apareció en las páginas de un periódico de Miami con pie de foto: Arturo Cuenca, artista cubano.

Corría el año 1991. Supe entonces que Rosadito se había expresado por medio de la performance, la sastrería, la fotografía, la peluquería, el guaguancó y la invectiva política. Que había interpelado al Poder. Fidel Castro se había reído de sus ocurrencias. Carlos Aldana le temía a su lengua viperina. Su madre sordomuda había sido mensajera de la Sierra Maestra, y Cuenca, un marxista de cuna, como todos los nacidos en la segunda mitad de los 50.

La confusión producida por el adoctrinamiento es la marca de aquellos a quienes la revolución castrista sorprendió en plena niñez. A la hiperestesia y la precocidad se yuxtapuso la inmadurez crónica de una infancia eternamente diferida. Porque la generación de Cuenca no solo fue separada, a la manera freudiana, de la teta de la madre, sino también, a la manera leninista, de las tetas de la Historia. Antes de convertirse en desterrados, los contemporáneos de una revolución son desmadrados.

Lea también

Para esa generación, que sufrió ansiedad de separación por haber sido la última en tener un atisbo de la Cuba viva, “la Cuba que reía”, la etapa clínica de remordimiento y autocompasión dura toda la vida. Después viene la rabia, esa furia que Cuenca encarnó y trasmutó en profundas declaraciones artísticas.

En San Alejandro, Rosadito fue una especie de Rimbaud, un asocial que no se mezclaba con el grupo de locas, pepillos y decadentes de una sociedad en vías de extinción. Los nombres de aquella claque se han borrado: son los caídos de otra revolución cultural, los que solían reunirse al pie de un obelisco que marca la transición del machadato al batistato. Sin embargo, ya por entonces, Rosadito se había hecho de un apodo imperecedero.

Carente de un público nuevo y sin auténtico reconocimiento, la obra de Arturo Cuenca queda pendiente de revaloración crítica y comercial. El catálogo de su etapa estadounidense sobrepasa los límites de lo cubano, y tal vez sea lo más universal que produjo. Era imposible que su iluminación política encontrara salida en el ambiente de las galerías y los museos tomados por las élites de izquierda. ¿Quién querría colgar en su salón una pieza como Leftwinsky o exhibir en su pared las perturbadoras imágenes de Utopyssey?

A pesar de que su obra tardía interpeló a América como su obra temprana había interpelado a la dictadura castrista, la carrera de Arturo Cuenca en el exilio fue menos que extraordinaria. Su trumpismo, su puritanismo, su incapacidad para el amiguismo y su intransigencia con la mediocridad le granjearon enemistades y le cerraron puertas que solo se abren a los conformistas.

Arturo Cuenca fue una de esas personas ilustres de las que uno admira incluso los errores. La suya, como la de Reinaldo Arenas, es una muerte atribuible al castrismo. Lo absurdo de su desaparición viene a negar la idea de que alguna vez existió un “exilio de terciopelo”.

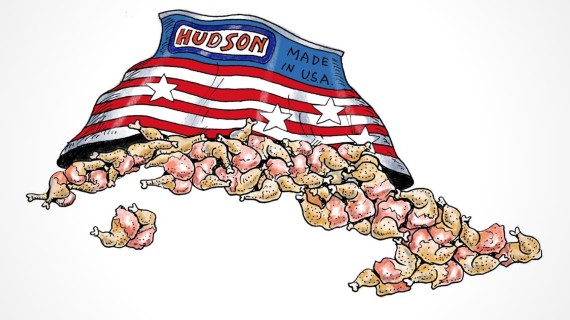

Ilustración: Montaje de ADN Cuba a partir de una fotografía de Pedro Portal, de la serie ‘Rostros de la isla dispersa’