La Habana va a quedar algún día de lo más bonita. No sobrevivirá nada que recuerde al horroroso pasado. Ni edificios, ni calles, ni fachadas. Ni cables, ni farolas, ni contenes.

Quizás algún trozo de cielo, porque el cielo de antes y el de ahora no se diferencian demasiado, y Gaesa no debe derrochar. Tal vez algún bache que se escapó de las reparaciones, o el nombre que, en el tronco de un árbol una niña grabó henchida de pasión. Y si la inscripción dijese “yo soy Fidel”, mucho mejor, porque tendría valor histórico y patriótico.

La Habana será una ciudad llena de futuro. Y de turistas, porque en cada cuadra no habrá un Comité, sino un hotel. Hoteles, estaciones de policía y cárceles. Los tres inmuebles más necesarios para mover a la sociedad civil del siglo XXI.

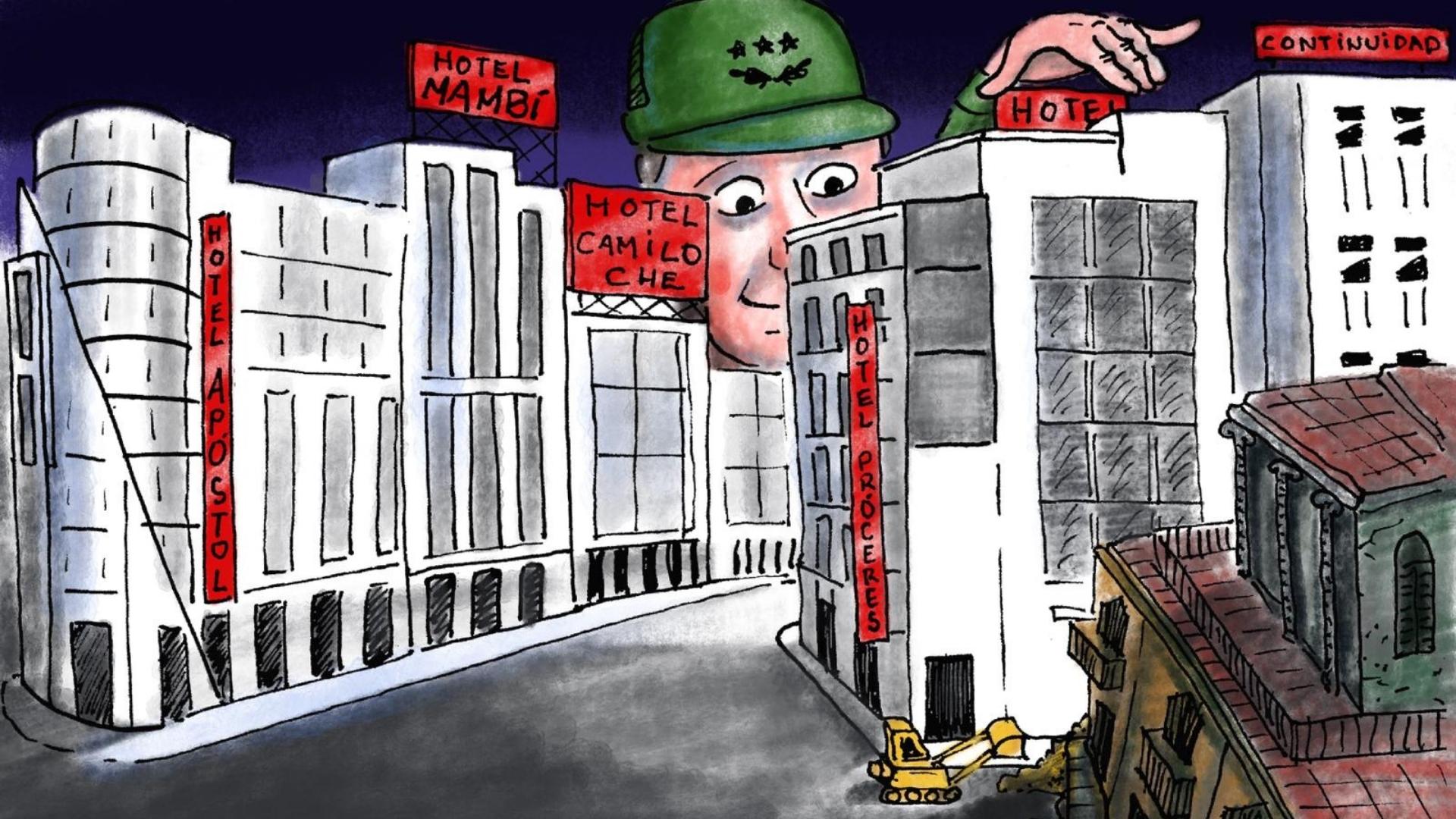

Será lindo caminar por la capital del país y preguntar: ¿Cuál es tu hotel? Y que te respondan: el verde claro que está entre el rosado y el azul, junto a la cárcel, frente a la policía. Y ver los nuevos e imaginativos nombres que amarán los turistas del mundo: el Hotel de los Próceres, el Hotel Mambí, el Hotel Manigua Redentora, el Guerrillero, el Ana Lassalle. Y frente al mar un hotel llamado Gloriaeterna, y otro, Hotel Continuidad. Nada de nombres capitalistas para estas nuevas instalaciones, sino denominaciones nacidas de la revolución, del pueblo, de los cien años de lucha, que ya parecen ser miles. Hoteles como Isla Invicta, La Demajagua, o uno que resuma las victorias contra el imperialismo, como el Hotel Camiloché o ese tan actual que van a bautizar Hotel Buenos Díaz Canel.

Ya era hora de borrar el pasado y saltar, sin ataduras, al porvenir. Dejar atrás la España obsoleta, colonial y tirana y abrir la capital a la España de hoy o la del futuro. Borrar de golpe aquella etapa seudo republicana, corrupta y pro yanqui, sustituida por una república socialista y pro soviética. Y que La Habana sea una ciudad atrayente, dinámica, hermosa y moderna.

El problema será qué hacer con los cubanos, que cada día son más feos y miserables. Que se retiren a los suburbios, del túnel para allá, hacia Pogolotti, Guanabacoa y otros barrios. Tampoco muy lejos porque algunos tendrán que servir y atender a los visitantes en los hoteles, eso sí, bien vigilados para evitar que roben y que vivan licenciosamente como acostumbran, dedicándose al trapicheo.

Una Habana hotelera, con edificios dedicados al turismo mundial: chinos, franceses, belgas, españoles, canadienses, italianos, filipinos, rusos sin armas. El ocio tropical, con música y sexo. Y diversiones autóctonas, como excursiones al diario Granma, a adivinar cuál sería la noticia verdadera y cuáles las falsas; asistir en grupos a reuniones del Buró Político y entender qué dijeron; o visitar alguna sesión de la asamblea nacional durante alguna votación, y apostar por cuántos delegados levantarán la mano para oponerse. Otras atracciones para los visitantes serían ir a ver los ejercicios faciales que realiza el canciller Bruno Rodríguez a La Parrilla antes de cualquier declaración, u observar al presidente Puesto a Dedo enviando alguno de los innumerables tuits que escribe diariamente.

Lea también

Y frente a la ciudad, el ancho malecón, que posiblemente hagan de plástico, para que los pocos que sigan viviendo en la urbe capitalina no se puedan marchar al país enemigo, o a los países enemigos, porque al paso que va la isla de Cuba, el mundo todo será su contrario.

Meyer Lansky, aquel gánster judío y mediocre, hoy superado por otros más jodíos y mediocres, quiso llenar el litoral de la ciudad de hoteles y casinos, junto a otros mafiosos. Claro, los movía la ambición por el dinero, el vil metal que tanto daño ha hecho al alma de los hombres. No pudo, el pobre Meyer, completar su gran sueño. Los barbudos llegaron y el Comandante mandó a parar, porque le tocaba entonces iniciar la destrucción del país, comenzando por aquella ciudad divertida que él odiaba. Total, si lo que le gustaba era comer y hablar, inventar recetas con langosta para que las anotara Frei Betto, y sentir que lo adoraban. No bailaba, no tenía gracia para hacer chistes, no sentía la música y le molestaban las luces de neón.

Meyer Lansky viste hoy uniforme verde olivo. Se esconde tras siglas que nadie comprende muy bien, y que no se sabe dónde radican: Gaesa, que casi significan todo, algo que en la isla pudiera ser el sinónimo de Dios, pues está en todas partes y nada se hace sin que sea su divina voluntad.

Por fin ya han comenzado la tan esperada y necesaria zonificación de La Habana. De arriba bajó por fin la orientación de demoler aquel feo edificio en el que radicó el restaurante Moscú, donde los nacionales se creían internacionales comiendo solianka, y donde la rata Katiuska amenizaba las tardes mostrando su equilibrada alegría, al cruzar por las vigas de madera barnizadas sobre las cabezas de los comensales, que intentaban adivinar sobré qué plato de borsch o de ensaladilla rusa iba a aterrizar.

Mas, no solamente es el Moscú con su carga nostálgica de Volodia en Bolondrón. Esas mismas paredes fueron antes, mucho antes, en el antes que no le gustaba a “Bola de Churre” y por continuidad a “Puesto a Dedo”, un paraíso donde estaba el París del Montmartre, donde todavía resonaba la voz de Édith Piaf, en los momentos en que callaba Ala Pugachova. Era un cabaret con nombre burgués. Un antro de perdición y buenos perfumes donde los proletarios se desviarían ideológicamente si se acostumbraban a ir, a pesar de que allí también cantaron Bola de Nieve y Benny Moré.

Por eso a alguien se le ocurrió que La Rampa debería acercarse al campo socialista, que era al fin y al cabo quien pagaba la improductividad de la isla: Moscú en una esquina, en la otra el Sofía, y más allá el Varsovia. Poco faltó para que al cine La Rampa le empujaran un Leningrado en la marquesina.

Pero el campo socialista se desmerengó, como dijo el Delirante en Jefe, y Leningrado volvió a ser San Petersburgo, y en Cuba había ya la orientación de que nada de Santos y tampoco de Peters, y ya el Moscú había ardido como si lo hubieran atacado los nazis o allí viviera el pueblo de Bayamo, y era un cascarón oscuro, más triste que un bolero, lleno de historia, eso sí, pero desvencijado y con olor a rata Katiuska asada. Y entonces llegó Gaesa, que no piensa en la historia, sino en el porvenir.

En ese futuro verde donde los de afuera vayan a conocer la felicidad, y a gozar con la folklórica infelicidad de los de adentro, que están así por culpa del criminal bloqueo imperialista que los alimenta solamente de pollo congelado. Bueno, no a todos, solamente a los que sobrevivan a las colas.

Y eso también sería una atracción para el turismo mundial: ver la alegría de los cubanos, que viven ya lejos de esa Habana repleta de hoteles nuevos, cuando logran agarrar un muslo y alzarlo en señal de victoria. Qué Montmartre ni qué Moscú. El futuro es lo que cuenta.

Portada: ilustración de Armando Tejuca/ ADN Cuba